EE.UU. en el cero absoluto del índice Polity: la política cuántica, el camino que no lleva ni a la democracia ni a la autocracia, sino a un limbo donde nace la violencia

Los algoritmos no crearon la anocracia estadounidense; solo la aceleraron. El ejercicio de la política cuántica ha abonado durante años el terreno fértil del faccionalismo identitario: esa lógica perversa que transforma al adversario político en enemigo existencial. Cuando eso ocurre, cualquier herramienta —un blog, un tuit, una ley de 1798— sirve para desarmar lo que antes nos sostenía.

Es miércoles a la tarde y decido tomar un café. El ambiente huele a medialunas recién horneadas y café recién molido; elijo una mesa y me dispongo a esperar. Casi al mismo tiempo llega una pareja; le piden al mozo juntar unas mesas y disponer cuatro lugares. El mozo toma el pedido y, al volver ya sirviendo, escucho a la mujer diciéndole: «Te hicimos juntar las mesas, pero quizás las chicas quieran separarlas, para tener su espacio». El mozo contesta que no hay problema, que cuando lleguen le avisen. A lo que la mujer, muy rápidamente y apelando a un humor inteligentemente incisivo y con una gran carga de observación, agrega: «Ellas juegan a ser independientes, pero nosotros pagamos las cuentas». El mozo, el hombre y ella ríen sonoramente.

Yo, que busco simbolismos —o los simbolismos me buscan—, me doy cuenta de que esas mesas juntas, esa merienda compartida y el «quien paga las cuentas», son una miniatura de lo que ocurre en la sociedad. Y la posibilidad de que, cuando lleguen las adolescentes, se separen también forma parte de esa imagen micro que de alguna manera trae lo macro. Ambas posibilidades son una imagen en miniatura de lo que ocurre cuando una sociedad pierde la costumbre de compartir el mismo espacio físico, el mismo lenguaje, la misma realidad.

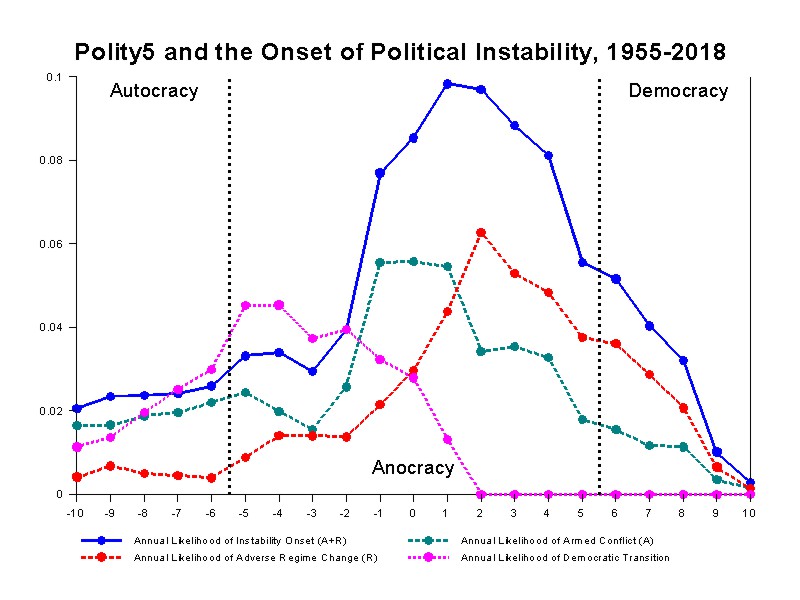

Durante décadas creímos que la democracia era invulnerable mientras hubiera urnas y elecciones. Nos equivocamos. La democracia no se sostiene en las urnas; se sostiene en las mesas que juntamos para conversar, en los acuerdos tácitos de que, aunque pensemos distinto, compartimos un suelo común. Cuando ese suelo se agrieta, cuando empezamos a vivir en realidades paralelas —una mesa para los tuyos, otra para los míos—, entramos en la zona de peligro. Los politólogos la llaman anocracia: ese limbo entre la democracia y la autocracia donde las instituciones existen de nombre, pero ya no contienen el conflicto, es decir, ya no gestionan las tensiones para construir consensos. Donde las elecciones se celebran, pero el perdedor ya no acepta el resultado. Donde el adversario político se convierte en enemigo existencial.

«Yo no soy un hombre, soy un pueblo»

Jorge Eliécer Gaitán

Era abril de 1948 en Bogotá. Jorge Eliécer Gaitán pronunciaba esas palabras: «No soy un pueblo, soy un hombre» frente a cien mil personas en silencio, banderas negras en alto, rogando al presidente que detuviera la matanza de campesinos liberales. Su voz era el último intento de juntar las mesas de una Colombia partida en dos tribus hereditarias: liberales y conservadores. Horas después, un disparo en la calle Séptima lo silenció para siempre. La multitud arrastró el cadáver del asesino hasta el Palacio Presidencial y lo dejó allí, desnudo y destrozado, como mensaje. En un juicio sumario, la ira fue la única oradora y la sentencia no solo para el asesino, sino para todo un país fue pronunciada. Esa noche, Bogotá ardió. La anocracia colombiana colapsó porque ya no existía un espacio común donde la voces pudiera transformarse en política. La violencia engendrada sigue pariendo hijos hasta hoy.

Lo mismo ocurrió en Madrid en julio de 1936, cuando guardias de asalto subieron a una camioneta oficial para secuestrar y ejecutar a Calvo Sotelo, líder de la oposición de derecha al gobierno de izquierda. Ese crimen —una represalia directa por la muerte, horas antes, del teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo— fue un acto de venganza perpetrado por miembros de las fuerzas de seguridad, en un contexto de extrema polarización y «ojo por ojo» tras el asesinato del teniente Castillo por falangistas. Fue el Estado convirtiéndose en verdugo. Cuando las fuerzas del orden dejan de proteger a todos por igual y empiezan a servir a una tribu, la confianza institucional se evapora. Cuatro días después, los militares golpearon. Con ese acto justificaron la violencia pasada y la que vendría a desangra a España en una interminable guerra civil resultante del descreimiento en la convivencia dentro del sistema.

En Sarajevo, en mayo de 1993, dos jóvenes —ella bosnia musulmana, él serbio ortodoxo— intentaron cruzar un puente bajo un alto el fuego pactado. Caminaban de la mano, cargando bolsas ligeras, confiando en que nadie dispararía contra el amor. Dos tiros los abatieron. Ella, herida, se arrastró hasta él y lo abrazó mientras moría. Sus cuerpos quedaron ocho días pudriéndose en la tierra de nadie mientras serbios y bosnios se culpaban mutuamente. Nadie se atrevió a recogerlos. La ONU dijo que era demasiado peligroso. Aquella imagen —dos cuerpos abrazados en el asfalto— se convirtió en el símbolo de lo que ocurre cuando la política se reduce a «nosotros contra ellos»: lo primero que muere es la humanidad mínima que nos permite reconocernos como semejantes.

«En la política cuántica, cada uno determina su propia realidad»

Giuliano da Empoli

Hoy, febrero de 2026, Estados Unidos transita esa misma zona gris. Y no es que los tanques hayan salido a las calles de sus propias ciudades, sino con algo más sutil y letal: la fragmentación algorítmica de la realidad. Aquí es preciso citar el libro Los ingenieros del caos, del sociólogo italiano Giuliano da Empoli. Estos «ingenieros» no son ideólogos; son técnicos del resentimiento. Estos tecnócratas han detectado que, cuando las instituciones democráticas pierden credibilidad, el vacío se llena con ira segmentada. Steve Bannon entendió antes que nadie que no necesitaba convencer a nadie de una idea; solo tenía que encontrar el miedo ya existente y canalizarlo. Dominic Cummings aplicó el mismo principio en el Brexit: enviar mensajes contradictorios a cazadores y animalistas porque, en la era cuántica, ya no existe un «pueblo» unitario. Cada votante vive en su propia burbuja emocional.

El caso Cambridge Analytica deja a la vista el laboratorio donde se perfeccionó esta lógica. No creó la anocracia estadounidense; la explotó. El terreno ya estaba preparado por años de polarización que transformó el debate fiscal en guerra tribal. Los algoritmos solo aceleraron lo inevitable: cuando millones de ciudadanos dejan de compartir una realidad factual común, la política ya no es competencia ideológica ni debate de ideas, sino un campo donde se juega la supervivencia identitaria.

El índice Polity es una escala que mide la salud democrática de los países desde -10 (autocracia pura) hasta +10 (democracia plena), y registró el colapso en tiempo real. Estados Unidos fue +10 durante décadas. En 2016 bajó a +9 tras la interferencia rusa en las elecciones. En 2020, tras el asalto al Capitolio, cayó a +5: anocracia técnica. Pero el golpe definitivo llegó en julio de 2024, cuando la Corte Suprema otorgó al presidente «inmunidad absoluta» para actos dentro de su autoridad constitucional. La variable más importante del índice —las restricciones al poder ejecutivo— se evaporó. Monty G. Marshall, creador del proyecto Polity, actualizó la ficha de Estados Unidos a comienzos de 2025 con una nota que pasó inadvertida para el gran público pero que era una sentencia clínica:

«Cero. Ni democracia (+10), ni autocracia (-10). El cero absoluto»

Monty G. Marshall, Centro para la Paz Sistémica

Hoy, bajo la «Operación Aurora», agentes federales recorren barrios de Mineápolis puerta por puerta. La excusa es perseguir a «súbditos hostiles» bajo una ley de 1798. La realidad es una ciudad en pánico: escuelas cerradas, negocios con las persianas bajadas, familias escondidas en sótanos. En diciembre, una poeta y madre de tres hijos, Renee Nicole Good, fue abatida en su auto por agentes del ICE. En enero, un enfermero de cuidados intensivos, Alex Jeffrey Pretti, recibió más de diez disparos mientras protegía a una mujer rociada con gas pimienta. Ambos eran ciudadanos estadounidenses. Sus muertes no son «excesos»; son síntomas de que el Estado ya no protege por igual a todos sus habitantes. Cuando eso ocurre, el contrato social se rompe.

«La historia no se repite, pero a menudo rima»

Mark Twain

Madrid’36, Bogotá’48, Sarajevo’93… y ahora Washington’26. No son réplicas idénticas; son variaciones del mismo patrón: instituciones que pierden capacidad de arbitraje, faccionalismo que reemplaza al debate ideológico, y la violencia como lógica emergente cuando ya no existe un nosotros compartido. La anocracia no requiere siempre tecnología de punta; a veces basta con que el «nosotros contra ellos» se instale en el alma de una sociedad. Puede florecer con big data en Londres o con consignas pintadas en paredes en Bogotá. Lo que no cambia es su lógica perversa: cuando dejamos de creer en la posibilidad de juntar las mesas, cualquier chispa puede incendiar la casa.

Las adolescentes entran al bar con sus bolsitas de compras. La mesa está servida. Uno de los adultos les explica que juntaron las mesas para compartir, pero que si preferían podían estar en otra mesa. Las dos niñas, al mismo tiempo, hacen el gesto de «no» moviendo sus cabezas y, sin perder un momento, comienzan a relatar la «aventura» de las compras; muestran sus adquisiciones, rocían perfumes y brillos, toman sus jugos y comen sus sándwiches. Todos conversan, debaten, discuten, cuentan, ríen, se ponen serios y vuelven a conversar y vuelven a reír.

Nadie nota que, en algún momento, se preguntaron si las mesas debían estar juntas o separadas, aunque en algún momento los más jóvenes decidieron, con un gesto aprendido e internalizado, que en esta ocasión las mesas debían estar juntas, aunque esa cercanidad implique compartir el espacio con quienes «pagan las cuentas». En ese intersticio, está la trampa de la anocracia: no llega con tambores de guerra, llega con la naturalización de la distancia. Con la aceptación silenciosa de que ya no compartimos el mismo espacio, que no hay nada que nos junte. Y cuando eso ocurre, ya no importa si usamos algoritmos o gritamos en una plaza: el terreno está preparado para el caos.

La pregunta no es si Estados Unidos explotará mañana, o pasado, o si en noviembre con el resultado de las legislativas en ese país se consolidará un proyecto o por los próximos dos años habrá un «pato rengo» en la Casa Blanca y la aventura trumpista finalmente llegue a su final. No, esa no es la cuestión. La cuestión, para quienes habitamos esta provincia del norte de Sudamérica, es si vamos a distinguir correctamente cuándo es tiempo de separar las mesas y cuándo es tiempo de juntarlas.

📱También puedes seguirme en:

▶️ YouTube: @PabloHGerez

📷 Instagram: @pablohgerez

🟢 Spotify: @Conectando

🐦 X (Twitter): @phgerez